Insegnare filosofia negli istituti tecnici e professionali si può. Ecco come- Corriere.it

Insegnare filosofia negli istituti tecnici e professionali si può. Ecco come

Il tema non è nell’agenda politica e non è nel lungo elenco di interventi del Recovery plan; tuttavia si moltiplicano in Italia (ma sono già programma in Francia e Germania) le iniziative per insegnare la materia negli istituti tecnici e professionali

«Una persona che pensa è una persona libera». Dopo una frase così, ci sarebbe solo da mettere un punto e fare silenzio. E invece proprio da qui partiamo per raccontare un progetto di cui si parla da almeno trent’anni, ma che di recente sembra finalmente aver messo le gambe: insegnare la filosofia anche negli istituti tecnici e professionali o, per usare di nuovo le parole pensate e pesate da Kladi Karaj, «tirare fuori un po’ di filosofia anche da ragazzi come noi che non sanno niente di filosofia». Kladi ha 20 anni, è nato in Italia da genitori albanesi e frequenta l’ultimo anno del corso per geometri all’istituto Oriani di Faenza, una scuola serale, perché di giorno lavora in campagna: dirada kiwi a 7 euro all’ora. Il suo incontro con la filosofia risale a due anni fa. All’epoca era ancora iscritto a un istituto professionale, il Bucci. È lì che ha incrociato il professor Enrico Liverani e con lui ha iniziato un percorso che lo ha cambiato per sempre, tanto che nel giro di pochi mesi è passato dalla bocciatura a una borsa di studio per merito.

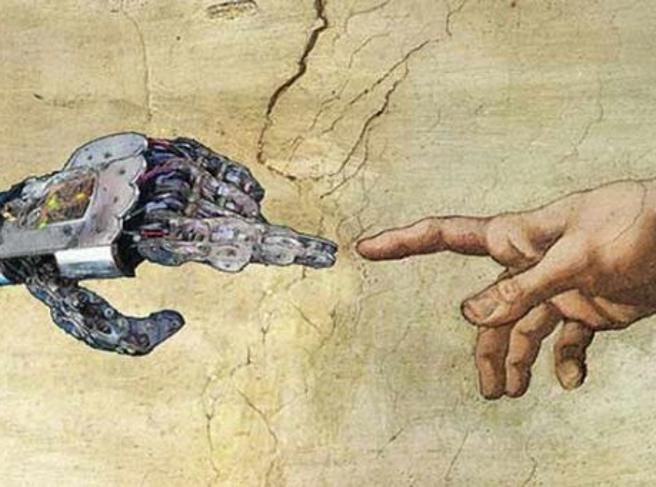

Spiega Liverani: «I laboratori di filosofia che organizzo anche all’istituto Marconi di Forlì non hanno niente a che fare con la classica lezione frontale. Ci mettiamo in cerchio e iniziamo a porci delle domande su temi generali come la giustizia e le leggi, l’essere umano e le macchine, giù giù fino alle reti neurali, i big data e le fake news. Io mi limito a fare da facilitatore, nel senso che non fornisco ai ragazzi contenuti presi dal manuale, ma li aiuto a partorire le loro idee». Un po’ come nel dialogo platonico ma riveduto e corretto alla luce della Philosophy for Children messa a punto negli anni Settanta dall’americano Matthew Lipman. L’idea di base è che la classe debba funzionare come una «comunità di ricerca» in modo che alla fine ciascun ragazzo riesca a sviluppare un suo pensiero critico. Un metodo molto diverso da quello adottato nei licei dove l’approccio storiografico è ancora la norma. «Io non sono contro i manuali — dice ancora Liverani — ma contro l’uso che ne viene fatto come una galleria di autori di cui si studiano a memoria le tesi senza comprendere il processo che ha portato a quelle conclusioni».

In Francia, per esempio, dove la filosofia viene insegnata in tutte le ultime classi sia dei licei che degli istituti tecnici e dall’anno prossimo anche nelle voie pro (i professionali), si preferisce un approccio di tipo tematico centrato su 17 nozioni fondamentali: l’arte, la felicità, la coscienza, il dovere, lo Stato, l’inconscio, la giustizia, il linguaggio, la libertà, la natura, la ragione, la religione, la scienza, la tecnica, il tempo, il lavoro e la verità. In Germania la filosofia si studia partendo dalle 4 domande kantiane: cosa posso sapere? cosa devo fare? cosa posso sperare? cos’è l’uomo? «Nelle mie lezioni — spiega Sophia Gerber, docente dell’Istituto Superiore di Tecnologia dell’Informazione e della Medicina di Berlino — io chiedo ai ragazzi di risolvere dei compiti di realtà, cioè dei problemi concreti attinenti al loro indirizzo di studio: i computer possono pensare? i diritti umani dovrebbero valere anche per i robot? come deve comportarsi una Google car in caso di incidente?». Alla fine non c’è un’unica risposta giusta, ma si impara a vedere le questioni da più punti di vista.

In realtà molte di queste pratiche didattiche sono state sperimentate negli anni anche da noi, soprattutto nei tecnici e nei professionali che hanno il vantaggio di non essere condizionati dai programmi, ma non sono mai riuscite a diventare un metodo condiviso. A livello politico, l’idea di estendere l’insegnamento della filosofia al di fuori dei licei risale addirittura a trent’anni fa (Commissione Brocca del 1992); fu poi ripresa dalla Commissione dei 44 Saggi di Luigi Berlinguer nel 1997, rilanciata dai protocolli d’intesa fra ministero dell’Istruzione e Società filosofica italiana (dal 2001 al 2011) e più di recente dal documento ministeriale sugli Orientamenti per l’apprendimento della filosofia del 2017. Un paio di anni fa ci hanno riprovato due professori di liceo, Marco Ferrari e Gian Paolo Terravecchia, lanciando un Manifesto per la filosofia sottoscritto da decine di docenti universitari, da Carlo Sini a Donatella Di Cesare.

Tutte iniziative lodevoli, rimaste lettera morta. E invece oggi più che mai andrebbero rilanciate, sostiene Ferruccio Resta, presidente dei rettori italiani, alla guida del Politecnico di Milano: «Innanzitutto va ricordato che i grandi filosofi in genere erano anche grandi matematici, dunque non c’è una divisione tra filosofia e tecnica. In secondo luogo lo sviluppo del pensiero e l’elasticità mentale sono oggi due caratteristiche fondamentali nel mondo del lavoro, a qualsiasi livello. Pensiamo alle sfide etiche che ci pone l’uso dei big data, alle regole per chi lavora nel campo della cybersecurity, al monitoraggio dei lavoratori nelle aziende dove ci sono anche i robot. Avere un solido punto di vista su queste questioni è ormai ineludibile se vogliamo davvero fare innovazione». Ben vengano allora le lezioni di filosofia (non di storia della filosofia, precisa Resta, d’accordo con Liverani) nel curriculum non solo dei liceali ma anche degli studenti degli istituti tecnici.

Il tema però non è all’ordine del giorno, nonostante il lungo elenco di interventi previsti dal Recovery Plan. Per ora non resta che affidarsi al progetto a cui fanno capo le sperimentazioni di Forlì e Faenza. Si chiama Inventio, coinvolge diverse associazioni che fanno riferimento all’università di Bologna e a quella di Perugia (Aión, Filò, Amica Sofia) e vuole raccogliere varie esperienze disseminate un po’ in tutta Italia, dal Piemonte — per la prima volta quest’anno uno degli studenti premiati alle Olimpiadi di filosofia proviene da un istituto tecnico di Torino — alla Calabria, per arrivare a definire una rete nazionale di scuole tecniche e professionali dove la filosofia è di casa.

Il piano ha un duplice obiettivo: arricchire l’offerta formativa di questi indirizzi in modo da formare dei giovani che, oltre alla necessaria preparazione tecnica, possiedano anche quelle competenze trasversali che sono indispensabili per orientarsi in un mondo del lavoro in continua evoluzione: capacità di confrontarsi con gli altri e di argomentare, di affrontare gli imprevisti e immaginare soluzioni. E in questo modo anche cercare di fermare l’emorragia di iscrizioni (un punto percentuale in meno all’anno da dieci anni). Se si va avanti così c’è il rischio che periti e tecnici manutentori divengano una specie rara.

«Già oggi — dice Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria — un’impresa su 3 fatica a trovare le qualifiche che cerca. Ma se davvero vogliamo rendere più attraenti queste scuole, prima di aggiungere altre materie di studio, dobbiamo metterle al passo con i tempi. L’investimento da 1,2 miliardi di euro previsto dal ministro Bianchi per l’edilizia scolastica va nella giusta direzione. L’importante è che questi soldi li si usi per migliorare la qualità dei laboratori, che un tempo erano il fiore all’occhiello dell’istruzione tecnica, mentre adesso spesso usano macchinari che sono indietro di due o tre generazioni rispetto al mondo dell’industria».

June 1st, 2021